『岬の兄妹』ラスト考察!グロい・気持ち悪いと言われる理由は?実話の有無やあらすじ、真理子役、小人症の描写、気まずいシーンまで

この記事はプロモーションが含まれます。

こんばんは、管理人の「ヨフカシ」です。同志(夜更かし仲間)の皆さん、今夜も画面の明かりだけで部屋を照らしていますか?私はと言えば、今回ご紹介する作品『岬の兄妹』を観終えてからというもの、脳がバキバキに覚醒してしまって、冷めたコーヒーを啜りながらこの原稿を叩いています。正直、この衝撃から立ち直れていない方も多いのではないでしょうか。

あらすじを耳にしただけでも「うわっ……」となるのに、実際に映像で突きつけられるグロいシーンや、思わず毛布に潜り込みたくなるような気持ち悪い描写。その圧倒的な熱量に、私のクマのひどい顔もさらに引き攣るばかり。特に、倫理観をドロドロに溶かしてくるような気まずいシーンの連続は、観る者の正気を試してきますよね。真理子役を演じた和田光沙さんの、まさに命を削るような体当たりの演技、そして小人症の客とのエピソード……。語りたいことが多すぎて、今夜も寝るのを諦めました。

「これって実話なの?」という疑問や、あの救いようのないラストの考察についても、私なりの視点で深掘りしていきます。この記事を読み終える頃には、あなたの心に居座るあの重苦しさが、少しだけ形を変えて整理されるかもしれません。……たぶん。保証はしませんが、最後までお付き合いください。

【ネタバレ注意】兄妹の極限状態を描いたあらすじと製作背景の凄み

まずは、この地獄めいた物語の土台から整理していきましょう。本作は、商業映画と比べると、非常に低予算で制作されたインディペンデント作品です。しかし、その制限こそが限界突破の演出を生みました。片山慎三監督が仕掛けた「不快の美学」の裏側を覗いてみましょうか。ああ、胃が痛い。

岬の兄妹のあらすじと過酷な生活のリアリティ

舞台は、潮風が寂しさを助長する港町。足の不自由な兄・良夫と、自閉症を持つ妹・真理子は、崩壊寸前のアパートで肩を寄せ合って生きています。親もおらず、社会のセーフティネットからもこぼれ落ちた二人の前に立ちはだかるのは、圧倒的な「困窮」です。

良夫は理由も告げられず職を失い、電気も水道も止められ、ついに空腹が極限に達します。そこで彼が選んだのは、妹に売春をさせるという、神様が見ていたら速攻で雷を落としそうな禁忌の手段でした。この映画の凄まじいところは、この悲惨な状況を「可哀想な物語」としてパッケージングせず、徹底して泥臭い「生活」として描いている点です。カビの生えたパン、異臭が鼻をつきそうな部屋の空気感……画面越しに、嫌な湿り気が肌にまとわりつくようです。私の部屋の散らかり具合なんて、これに比べれば天国に見えてくるから不思議ですね。

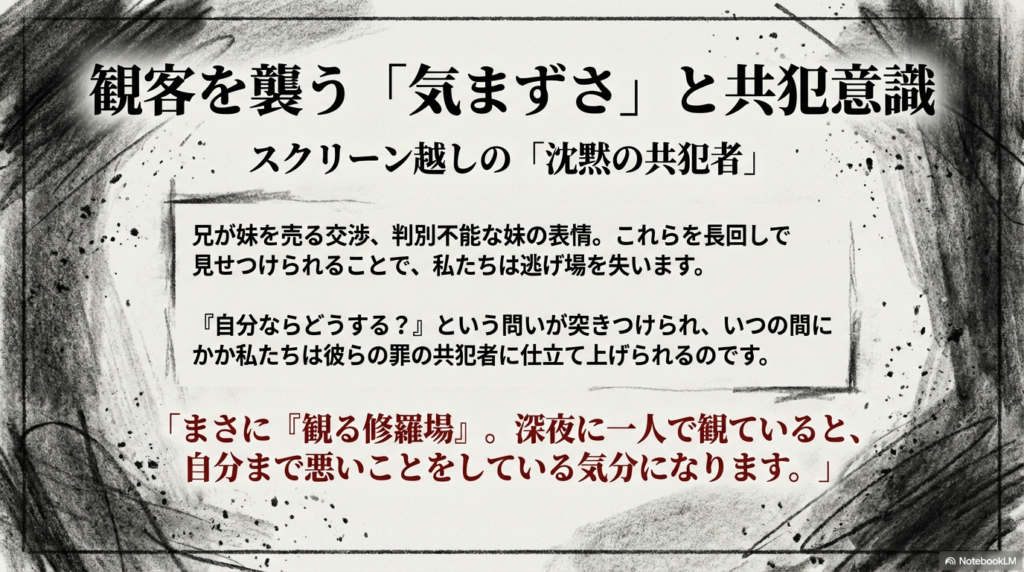

自主制作だからこそ描けたタブー

本作は片山監督が自己資金をぶち込んだ、いわば「魂の特攻」です。商業映画ならスポンサーが泡を吹いて倒れるような「障害者の性と搾取」というテーマに、一ミリの忖度もなく切り込んでいます。この覚悟が、全編に流れる異様な緊張感の源泉。深夜に一人で観ていると、自分まで悪いことをしている気分になりますが、それこそが監督の狙いなのでしょう。

キャストが体現した身体的リアリズムと演出の意図

ここからは、私の眠気を吹き飛ばした素晴らしいキャスト陣について語らせてください。特に、妹・真理子を演じた和田光沙さんは、もう「凄い」の一言では足りません。

真理子役・和田光沙の凄まじい身体性

彼女のパフォーマンスは、日本映画史に深く刻まれるべき壮絶なものです。単に役を「演じる」のではなく、その身体を通じて、障害者の内面にある複雑な人間性を剥き出しにしました。彼女の真理子は、純粋な子供のようでありながら、一人の女性としての強烈な性欲や食欲、そして生き抜くための「狡猾さ」も持っています。 「障害者は清らかで守られるべき存在だ」という、私たちの身勝手なステレオタイプを、彼女の熱演は見事に粉砕しました。売春の最中に見せるふとした笑顔や、兄への反抗。それは彼女が決して「無力な犠牲者」ではなく、必死に「生」を謳歌しようとする一人の主体であることを突きつけてきます。……あまりの迫力に、私は思わず背筋を伸ばして正座してしまいました。布団の上なのに。

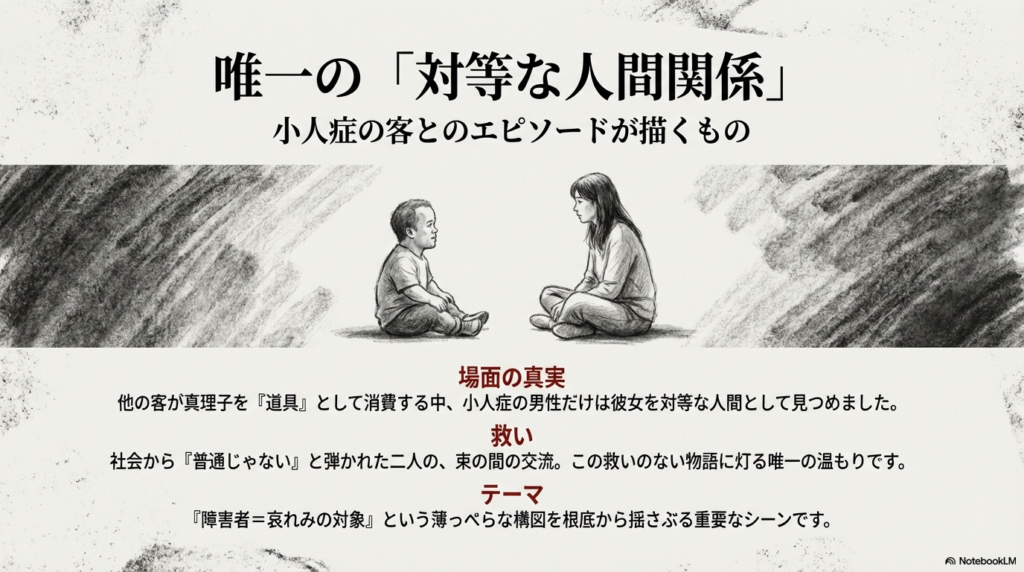

小人症の客が描く対等な人間関係

真理子の客として現れる小人症の男性のシーン。ここは本作で最も重要なポイントの一つです。演じた中村祐太郎さんは、実はご自身も映画監督。監督同士の信頼関係があったからこそ、このデリケートな役に真実味が宿りました。 他の健常者の客たちが真理子を「道具」として消費する中、彼だけは彼女を対等な人間として見つめ、心を通わせようとします。社会から「普通じゃない」と弾かれた二人が、ありのままの姿で束の間の交流を持つ。この救いのない物語の中で、唯一人間的な温もりが灯るシーンです。彼は、私たちが抱きがちな「障害者=哀れみの対象」という薄っぺらな構図を根底から揺さぶります。

岬の兄妹が「グロい」「気持ち悪い」と評される理由

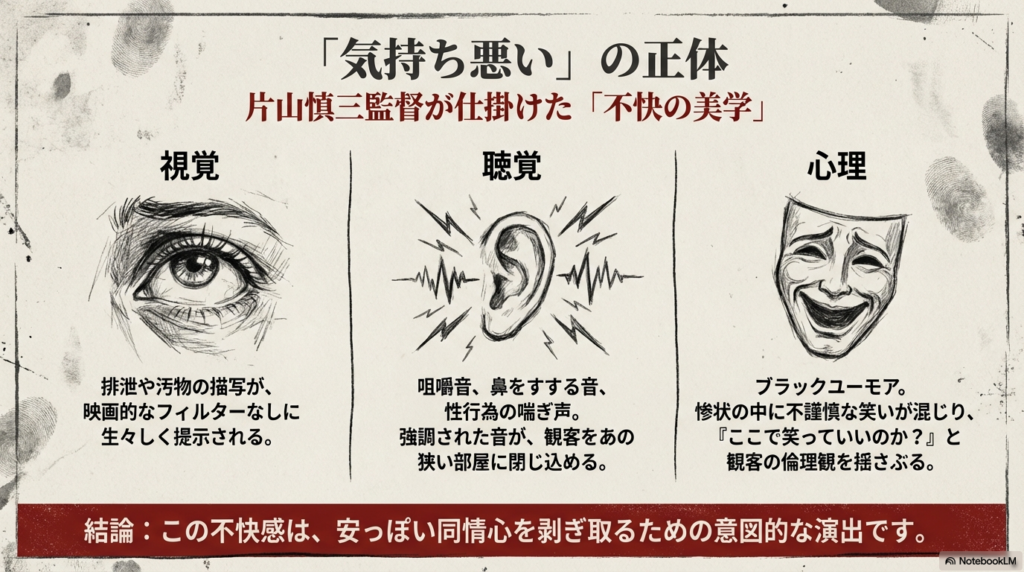

ネットで「岬の兄妹はグロい」「生理的に無理」という声が溢れるのは、ある意味でこの映画の勝利宣言です。本作の「不快さ」は、血が飛び散るような安っぽいショックではなく、私たちの倫理観を内側からじわじわと侵食してくるタイプのものだからです。

- 演出としての不快感:排泄や汚物の描写が、映画的な加工なしに生々しく提示される。

- 聴覚への攻撃:咀嚼音、鼻をすする音、喘ぎ声。これらが強調され、観客をあの狭い部屋に閉じ込める。

- ブラックユーモア:惨状の中に不謹慎な笑いが混じることで、観客は「笑っていいのか?」と感情の迷子になる。

「気持ち悪い」という感情の正体、それは私たちが普段見ないふりをしている「生身の人間の営み」を至近距離で突きつけられたことによる拒絶反応でしょう。監督はあえて泥を塗りたくることで、私たちの綺麗な同情心を剥ぎ取ろうとしている。……いやはや、ドSな監督ですね(褒め言葉です)。

「気まずいシーン」が喚起する共犯意識

この映画、とにかく「気まずい」んですよ。兄が妹を売るという一線を越えていく様を、私たちはスクリーン越しにただ黙って見ていることしかできません。良夫のぎこちない交渉、真理子の判別不能な表情。これらを長回しで映し出すことで、私たちはいつの間にか「沈黙の共犯者」に仕立て上げられます。「自分ならどうする?」という逃げ場のない問いが、深夜の部屋に充満して息苦しくなる。まさに「観る修羅場」です。

ラストの考察から見える現代社会の闇

さて、いよいよ後半。あの救いのないラストシーンと、作品の背景にある「実話的」な闇について考察していきましょう。コーヒーのおかわりはいかがですか?

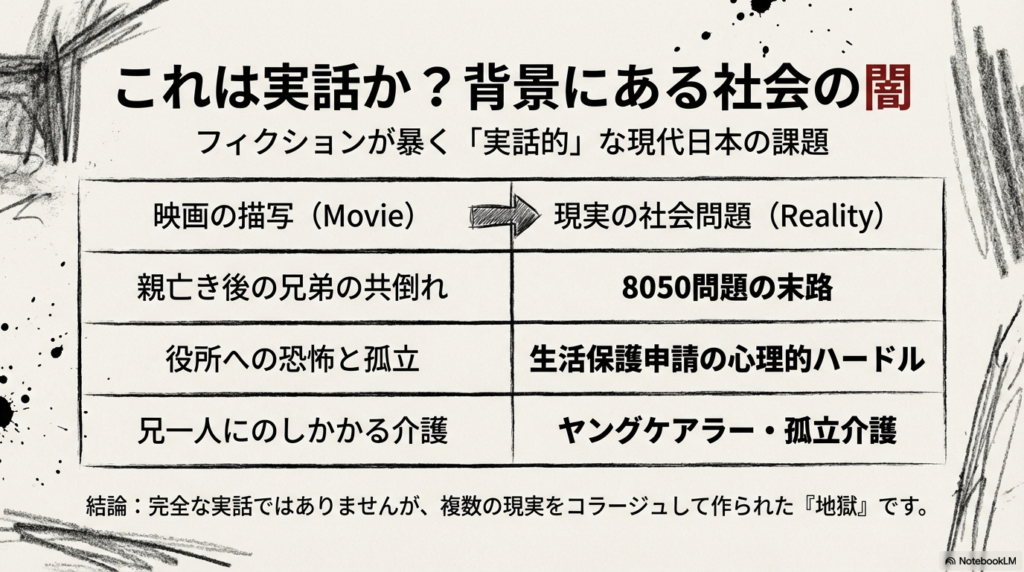

岬の兄妹は実話か?事件から着想した絶望の淵

「これって実話?」と検索したくなる気持ち、よく分かります。本作は実話の映画化ではなく、片山慎三監督による完全オリジナル脚本で実話ではありませんが、その中身は驚くほど「実話的」です。片山監督は、現代日本で起きている複数の社会問題や自身の見聞をコラージュして、この地獄を作り上げました。

| 背景にある社会問題 | 映画での反映 | 現実の深刻度 |

|---|---|---|

| 8050問題の末路 | 親が亡くなり、残された兄弟が共倒れになる姿 | 親族の死後、長期間支援が届かない事例が多発 |

| 生活保護のハードル | 役所の対応や扶養照会への恐怖による孤立 | 申請の心理的・物理的ハードルが今なお高い |

| ヤングケアラー・孤立介護 | 良夫が一人で真理子のケアを背負い込む重圧 | 介護離職や家庭内トラブルの大きな原因 |

※表は「作品の背景として連想される社会問題であり、公式設定ではない(ヨフカシの解釈)」

これらはドラマの中の話ではなく、私たちが寝ている間にもどこかで起きている悲劇です。その説得力が、実話以上の重みとなってのしかかってくるんですね。

ラストシーンの考察:生存戦略としての「進化」

問題のラストシーン。再び日常に戻ったかのような二人ですが、決定的な「何か」が壊れています。良夫が電話で見せる、あの乾いた笑い。まっとうな誇りも価値観も捨て去り、精神が限界を超えた者の笑いのように思えてなりません。 しかし、真理子の変化はどうでしょう。彼女は自らの身体が「金になる」こと、そしてそれが兄との生活を維持する唯一の手段であることを「学習」したように見えます。ラストの彼女は、搾取されるだけの存在から、この地獄を生き抜く術を得た「進化した生命」のようにも映ります。二人が同じ場所で生き続ける結末は、希望というにはあまりに残酷で、しかしそれ以外に道がないという現実を冷徹に突きつけてきます。

これを「完全な絶望」と取るか、「歪んだ絆」と取るかは、観客である私たちに委ねられています。映画が終わった後も、この問いは私たちの心の中で澱のように沈み続けます。……おかげで、羊を数えても全然眠れません。

倫理的タブーと「感動ポルノ」への拒絶

本作が素晴らしいのは、近年の社会派映画が陥りがちな「感動ポルノ」を完膚なきまでに叩き潰している点です。障害者の苦難を「感動の材料」にする甘っちょろい姿勢はここにはありません。 良夫は妹を殴り、利用し、自分の運命を呪うエゴイストです。真理子もまた、いつも笑っている天使ではありません。こうした不完全で嫌悪感さえ抱かせる人間臭さを描くことで、本作は真の気高さを獲得しました。観客は「助けてあげたい」という安易な優越感に浸ることを許されず、ただ彼らの剥き出しの生を、真正面から受け止めるしかないのです。

まとめ:『岬の兄妹』が問いかける人間賛歌の真実

不快感、嫌悪感、そして言葉にできない気まずさ。それらをすべて通り抜けた先に残るのは、逆説的ですが「それでも人は生きていく」という強烈な人間賛歌ではないでしょうか。 社会から見捨てられ、倫理を捨て、汚泥にまみれても、彼らは腹を空かせ、他者を求め、笑い、明日を迎えようとします。その姿は決して美しくありませんが、理屈を超えた生命の力強さに満ちています。本作は、最も低い場所にいる人々を通じて、人間の尊厳の在り処を私たちに問い直している……そんな気がします。

この記事のまとめ

- あらすじに潜むリアル:現代日本の孤独と貧困を容赦なく描出。

- 同情を拒むキャスト:和田光沙らが体現した、強烈すぎる人間性。

- ラストの衝撃:「生存という名の修羅道」を生きる兄妹の姿。

- 実話的背景:目を背けてきた社会の歪みへの告発。

星評価:★★★★★(衝撃度。心臓の弱い方は注意!)

最後に。この映画を観て感じた痛みや違和感は、どうか大切に持っていてください。その感情こそが、あなたがまだ「他者の苦しみ」を自分のこととして受け止められる、人間としての感性を持っている証拠ですから。さて、そろそろ空も白んできました。私はもう少しだけ、この余韻に浸りながら次のコーヒーを淹れることにします。皆さんは、良い夢が見られますように。……まあ、この映画の後は難しいかもしれませんが(笑)。